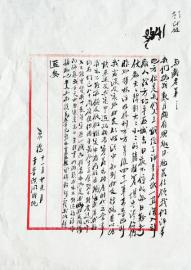

一封“求助”信。 朱德同志故居紀(jì)念館供圖

□四川日報全媒體記者 蒲南溪

“我十?dāng)?shù)年實無一錢,即將來亦如是。”近日記者來到南充市儀隴縣朱德同志故居紀(jì)念館,展廳中數(shù)封字跡清秀飛揚的信件引起了一行人的注意,尤其是朱德在信中坦率告知自己的經(jīng)濟(jì)狀況,想必對方是知根知底的親密友人。戰(zhàn)功赫赫的八路軍總司令清貧、清廉如此,同樣令人唏噓。朱總司令所求何事?這位能讓朱總司令放心托付的朋友究竟是誰?

“這是發(fā)生在1937年期間的事情,現(xiàn)存主要是三封朱德寫給前妻陳玉珍和一封寫給朋友戴與齡的信件。”講解員胡城鄉(xiāng)向大家講述了這組信件背后的故事。

“對日戰(zhàn)爭,我們有信心并有把握打勝日本。”1937年9月-11月期間寫給陳玉珍的信中,朱德提及革命事業(yè)充滿信心,但同時也關(guān)切家鄉(xiāng)親人的近況,希望設(shè)法培養(yǎng)青年人參加革命事業(yè)。在革命與家庭之間,朱德很明確自己無法照顧家庭,“我決不能再顧家庭,家庭亦不能再累我革命。”但是生母和養(yǎng)母的境遇仍牽扯著他的心。

通信中,他了解到兩位母親雖然身體健康,但飽受饑荒之苦。于是在11月6日的信中,朱德希望陳玉珍變賣書籍及家中產(chǎn)業(yè)以救濟(jì)母親。但朱德內(nèi)心充滿著矛盾,想到陳玉珍作為他的前妻,一個女人十年來支撐南溪家庭已經(jīng)十分不容易,恐她無錢再支持家鄉(xiāng)母親。最終他想到了在瀘州開藥房,曾經(jīng)一起戰(zhàn)斗過的老友戴與齡。

戴與齡生于1888年,小朱德兩歲,是馬鞍人。他們一同參加過科舉,都考過了鄉(xiāng)試和府試。朱德萬里尋黨、在德國和蘇聯(lián)學(xué)習(xí)期間,戴與齡多次接濟(jì)朱德。護(hù)國戰(zhàn)爭、南昌起義中,他們曾密切合作。

這封信的起首,朱德直呼戴與齡“老弟”。首先朱德向老友介紹了抗戰(zhàn)的情況,從“收復(fù)許多名城”“深入到敵人后方”“天天取得大大小小的勝利”等話語中,不難看出朱德對中國抗戰(zhàn)的信心。交代完革命事業(yè),朱德才委婉提到自己家庭的境況,“家中近況頗為寥落,亦破產(chǎn)時代之常事,我亦不能再顧及他們。”對家庭輕描淡寫,但表明最憂心的是兩位母親:均已八十,尚康健。但因年荒,今歲乏食,恐不能度過此年。而自己為革命事業(yè),“實無一錢,即將來亦如是”,因此希望以好友關(guān)系向戴與齡募錢200元,寄給老家的朱理書。

那句“此款我亦不能還你,請作捐助吧”,令人鼻酸。這不僅反映出朱德的拮據(jù)和抗戰(zhàn)的艱辛不易,更顯出二人友情的彌足珍貴。此時此刻,朱德能托付的除了陳玉珍,就只有戴與齡了。

這封承載著報國之志、孝母之心和勤廉之德的特殊信件,字里行間透出的懇切和無奈,深深感染了戴與齡。戴與齡接信后立即給朱母寄去200元,使饑餓中的兩位老人渡過了難關(guān)。此后,他多次捐助朱德的親屬,并動員自己的親屬十幾人投身陜北或華北抗日前線。