三里之城,七里之郭,坐落在四川省南充市儀隴縣的新政古鎮,在周圍高樓大廈襯托下,看上去別有一番風味。

踏著午后的陽光,走進這片沉寂百年的川北古民居,沿街的叫賣聲,老人交流的話語聲,讓人感受到絲絲舒適。如今, 歷經風云變遷,老街的建筑破敗不堪,有的甚至成了危房,不僅影響市容市貌,還存在安全隱患。為了讓這成片的明清川北古民居重現風采,同時保留住老宅的風貌,現在正在修舊如舊,進行儀隴縣舊城改造項目。

百年老宅 典型的穿斗木結構

漫步在新政古鎮的大小街巷,可以看到,街道最寬不過5米,街巷狹窄,兩邊房屋陳舊低矮,因為儀隴縣舊城改造項目,有部分老街居民暫時搬出了老宅,還有部分老街居民住在這里。老宅依次排開,相互連成一片,戶與戶之間共用板壁,每戶當街,又各自形成獨立的門戶,有部分規模較大的建筑成兩樓一底,雙重檐或三重檐,并在三樓另建閣樓。站在閣樓上,可觀老城全貌以及遠山近水。

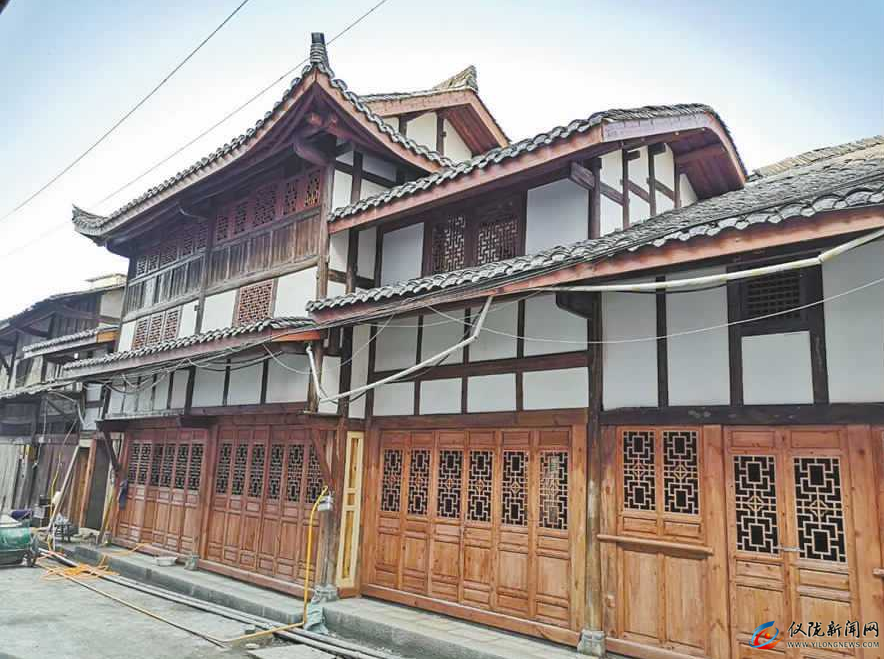

新政古鎮川北古民居改造后

根據考證,這些老宅屬于明清建筑群,均有百年以上歷史。

記者走進鹽市街居民黃天倫的家中,穿過前面的商鋪,就來到后面的居住地,四四方方的前堂,地面鋪的全是石板磚,泥土墻壁有些輕微開裂。前堂側邊有條走廊,進去別有洞天。后寢、廚房、廁所從大到小順街面垂直向后延伸,功能區分明確。做框架支撐的木頭梁柱早已泛黃,但保存較完好。

黃天倫家的老宅最開始是租別人的,后來有錢了,祖上就把房子買了下來,從那時候開始,祖孫幾代人都住在這里。“因為新政縣址靠近河邊,所以用的都是土泥墻。”一邊帶記者參觀自己的老宅,黃天倫一邊給記者介紹,這一個片區的老屋大部門都是前店后宅的形式,而且都是典型的穿斗木結構,每個院落的建筑風格基本相同。體現出了川東北傳統民居的布局和風格。記者看到,整個房屋采用的碗口粗的整根木頭做柱子、橫梁,木板做椽子架起房屋結構,用混有竹條的泥土做墻。黃天倫說,那個年代,如果遇到發洪水的時候,這些混有竹條的土泥墻就起了關鍵性的作用,住在這附近的居民只需要將家里的值錢東西拿上,將土泥墻拆掉,等到洪水褪去之后,再用泥土補上被損毀墻體,就可以繼續住人了。

戰后重建 依托碼頭成川北著名商埠

在走訪老街上的老人、儀隴縣文管所、儀隴縣文化館過程中,慢慢地,記者也了解到了關于百年老宅的歷史。

據查,唐武德四年(公元621年)置新城縣,后因避太子李建成之諱,更名為新政縣,縣治所便是今天的新政老街。后新政縣治所遷建至南部,仍沿用“新政”一名。

儀隴縣文化館相關負責人告訴記者,根據歷史考證,公元1627年—1644年,明末農民起義此起彼伏,席卷全國大部分地區,四川遭兵燹之禍,新政縣的人死于戰亂之中不計其數,新政城池荒廢,萬戶蕭疏,一片凄涼景象。

經過清代順治、康熙的幾十年間,新政明代遺留下來的城市建筑因無人居住和排漏,已朽爛倒塌不堪。清政府實行了湖廣填四川的移民政策,遷來新政的人在原城池建筑的基礎上修復了新政老縣城。

民國時期,由于嘉陵江水上交通發達,依托臨江修建的新政水碼頭,新政成為了通江、南江、巴中物資的進出口中心,以及南部、儀隴、蓬安三縣物資的集散地,名震川北。從廣元到南充、重慶的貨船、客船必經新政。

黃天倫祖上是私塾里面的老師,后來因為新政鹽業發達,再加上家里前店后宅的構造,家里又做起了鹽市生意。在黃天倫的家里,至今還有那個年代做鹽買賣需要使用的桿秤等收藏品。黃天倫說,依托碼頭,當時的鹽業、手工業、作坊業、商業十分繁榮,可謂是百業興旺、東西南北縱橫的一個水鄉集散地。

現如今的老街上,仍然還能看到很多利用前店后宅的構造在做生意的居民。

見證榮光 一磚一瓦都是珍貴回憶

這些百年老宅普遍陳舊,且低矮陰暗。部分老宅因長期無人居住,墻體已經斑駁。但對居住在老街上的老人們來說,看似陳舊破殘的老宅,其一磚一瓦、一草一木,都是先輩們營建的,又一代代傳承下來。他們在這老宅里出生、成長、結婚、生子,直到現在的暮年。老宅承載著家族的記憶和成長的時光,是精神的庇佑之所。

住在布市街的鄭懷德對于百年老屋的感情就是如此。老屋見證了鄭家幾代的榮光。今年85歲的鄭懷德告訴記者,他家是縫紉世家,在這百年老屋里,爺爺教會他的父親織衣,父親又教會他織衣。前些年,眼睛還看得見,他還在門口依然給老街上的居民縫補衣服,這幾年,眼睛不行了,就沒有進行縫紉了。

鄭懷德說,老宅里有著很多記憶,小時候,油燈下,父親一針一線地教他縫紉的畫面;妻子嫁給他那天,在燭光中,掀起妻子蓋頭的畫面;他拿到第一筆自己幫別人縫衣服報酬的畫面……都是他珍貴的回憶。

由于年久失修,老城區居民樓普遍存在墻體傾斜、墻面剝落、梁柱腐朽、屋頂滲水、地面潮濕、雨污混流、線路雜亂等問題。針對這一點,儀隴縣2019年8月啟動了新政鎮舊城改造一期工程,對老城區的上正街、下正街、米市街、南街、新街進行提質改造。

現場施工負責人蔣繼勝說,在改造過程中,尊重歷史、因地制宜、修舊如舊是最基本的原則。根據居民的回憶,結合歷史和市民意愿來確定修繕方案。

家住老城區米市街的秦天應成為了工程試點24戶之一,現在已經完成改造。改造中,屋面做了防水處理,更換了桷子、檁子、樓板等,地面做了防水防潮處理,雨水管網做了分流。但是房屋的很多東西都保存了下來,秦天應說,在改造過程中,房子還原了古繡樓風貌,同時也會保護好這一處文物。

蔣繼勝介紹,為了保存歷史,還專門邀請了老木匠,在木架加固、屋頂翻修、墻面修繕等方面使用純手工施工工藝。