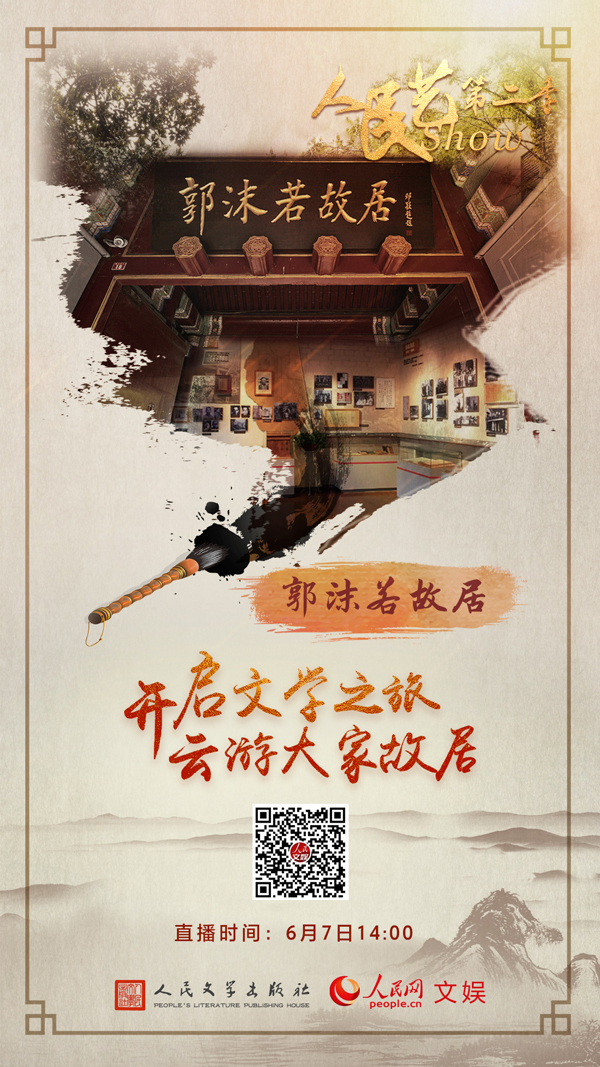

6月7日14:00--15:30,人民網文娛部聯合人民文學出版社的“開啟文學之旅,云游大家故居”直播活動繼續開啟,讓我們跟隨直播鏡頭,走進北京的郭沫若故居,品味這位文學巨匠的生平故事。

郭沫若(1892年―1978年)中國現代詩人、劇作家、歷史學家、考古學家、古文字學家。他是我國現代詩歌的開拓者之一,1921年出版第一本詩集《女神》,以嶄新的內容和形式,開了一代詩風,成為中國新詩的奠基人。抗戰期間,他寫下了《屈原》、《虎符》、《棠棣之花》等經典歷史劇及大量詩文。他的歷史劇將歷史與現實有機結合,以獨到的歷史眼光,向傳統思想進行了挑戰,具有鮮明的革命浪漫主義特色和濃郁的抒情色彩。

郭沫若故居原是清代和珅的一座花園,后和宅被抄,花園遂廢。同治時成為恭親王府的草料場和馬廄。民國年間,此處被“樂家藥鋪”達仁堂買下,并推倒重來,建成了現在的格局,作了宅園。郭沫若1963年11月由西四大院胡同5號遷居此宅,在這里居住了15年,度過了人生最后的時光。

書、畫、字,這是郭沫若故居最多的東西。無論走到哪間屋子,迎面撲來的都是淡淡的書香。東西廂房內陳列的分別是郭沫若的文學和史學世界。4個展室分別以歷史圖片和珍貴文物概括地介紹了郭沫若在詩歌、戲劇、文藝理論、古文字研究和古代社會研究等各學科領域中的成就。

“當你那解脫了一切,你那槎伢的枝干挺撐在太空中的時候,你對于寒風霜雪毫不避易,那是多么的嶙峋而又灑脫呀……”郭沫若曾經這樣贊美銀杏,銀杏也是他鐘愛的樹種。在故居的前院中,有一棵高大的銀杏樹,被稱為“媽媽樹”,是他為祝福患病的愛妻早日康復而種下的。前院還有郭沫若坐像,二進院中種有臘梅和海棠。后院有葡萄或紫藤之類的攀爬植物的架子。