七夕節,又名乞巧節、七巧節、女兒節,被賦予了“牛郎織女”的美麗愛情傳說,使其成為了象征愛情的節日,從而被認為是中國最具浪漫色彩的傳統節日,日期是每年農歷七月初七。在七夕節到來之際,我們一起來說一說七夕節的起源與詩意。

牛郎織女的傳說故事,起源很早,《詩經·大東》里記載:“維天有漢,監亦有光;跂彼織女,終日七襄;雖則七襄,不成報章。睆彼牽牛,不以服箱”,這是最早出現“牽牛”、“織女”二詞的記載,但沒有故事因素。據考證,東漢末年《古詩十九首·迢迢牽牛星》是以牛郎織女為題材而情節又較為完整且最早的作品。曹丕《燕歌行》也有“牽牛織女遙相望”之句。漢代應劭《風俗通義》載曰:“織女七夕當渡河,使鵲為橋,相傳七日鵲首無故皆髡,因為梁以渡織女故也”。

《荊楚歲時記》中關于牛郎織女故事的記載就較為完整而更富有神話意味:“天河之東有織女,天帝之子也,年年織杼勞役,織成云錦天衣。天帝憐其獨處,許嫁河西牽牛郎。嫁后遂廢織。天帝怒,責令歸河東,使一年一度相會。”又云:“七月七日,為牽牛、織女聚會之夜。”至此,這個富有神話色彩的愛情悲劇故事才歸于完整。

穿針乞巧,也叫“賽巧”,即女子比賽穿針,她們結彩線,穿七孔針,誰穿得越快,就意味著誰乞到的巧越多,穿得慢的稱為“輸巧”,“輸巧”的人要將事先準備好的禮物送給得巧者。

拜魁星,北斗七星的第一顆星叫魁星,又稱魁首。魁星,是中國古代神話中所說的主宰文章興衰的神,在古代學子心目中,魁星具有至高無上的地位。俗傳七月七日是魁星的生日,魁星文事,想求取功名的讀書人特別崇敬魁星,所以在七夕這天拜祭,祈求他保佑自己考運亨通。古代士子中狀元時稱“大魁天下士”或“一舉奪魁”,都是因為魁星主掌考運的緣故。閩東一帶讀書人崇敬魁星,于“七夕”更有“拜魁星”之俗。

曬書曬衣,據說是可以避免蟲蛀。人們選擇七夕曬書據說是因為七月七日,天門洞開,陽光強烈,是龍王爺“曬鱗日”,人們多在此日暴曬衣服、棉被之類,以防蟲蛀,讀書人也往往在這一天曝曬書籍。漢后各地文化上的交流使節俗融合傳播,主要的傳統節日都已經普及全國。東漢崔實《四民月令》云:“七月七日,曝經書及衣裳,不蠹。”

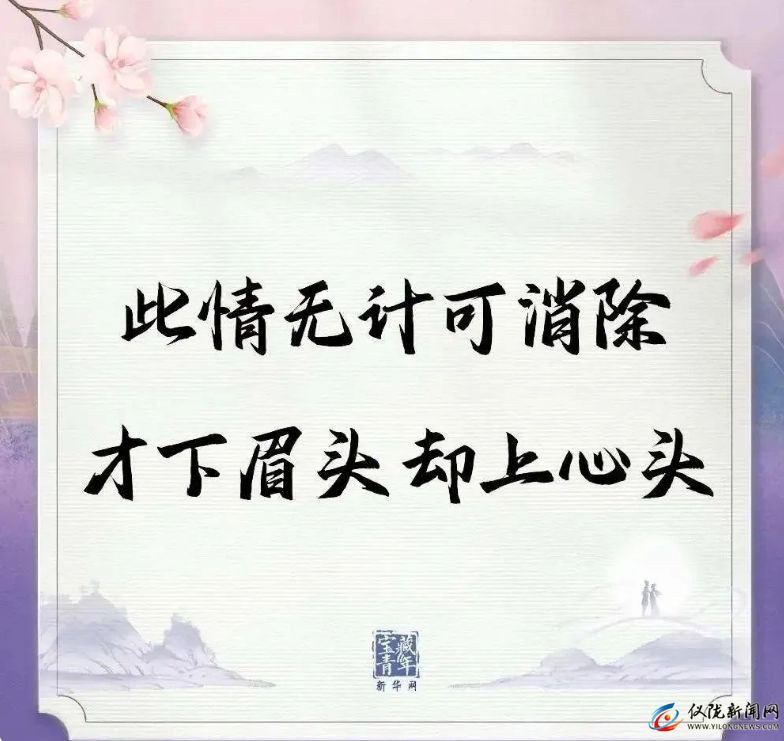

我國傳統節日中最具浪漫色彩的一個節日。從古至今,有很多詩句在表達著愛與思念。句句不提愛,句句皆是愛。這就是專屬于中國人的浪漫——風雅含蓄卻也極致熱烈。

作為傳統文化的重要載體,七夕節集中體現了中華民族的價值信仰、情感操守和倫理道德,古典詩詞豐富的歷史內涵和深湛的人文意蘊,賦予七夕節巨大的文化魅力。古往今來,七夕詩詞或清麗或婉約或恬淡或濃烈,將牛郎織女的愛情故事,演繹成佳話美談,纏綿成曠世經典,詩詞不僅為七夕節增添了無限光彩,而且為七夕節注入了無盡情愫。漫步歷史長廊,人們在古典詩詞中品味七夕;置身當下現實,人們也應在開卷讀詩乃至鋪紙寫詩中傳承七夕。無論讀詩還是寫詩,都是在感受文化綿延,也都是在參與文化賡續。

END