儀隴融媒(記者 劉遠華)省委十二屆二次全會指出,著力構建糧經統籌、農牧并重、種養循環的現代農業體系,把農業大省金字招牌擦得更亮。三河鎮結合本地特點,借力浙川“東西部協作”契機,走“業主+托養”的路子,探索養殖新模式,發展肉牛產業促增收。

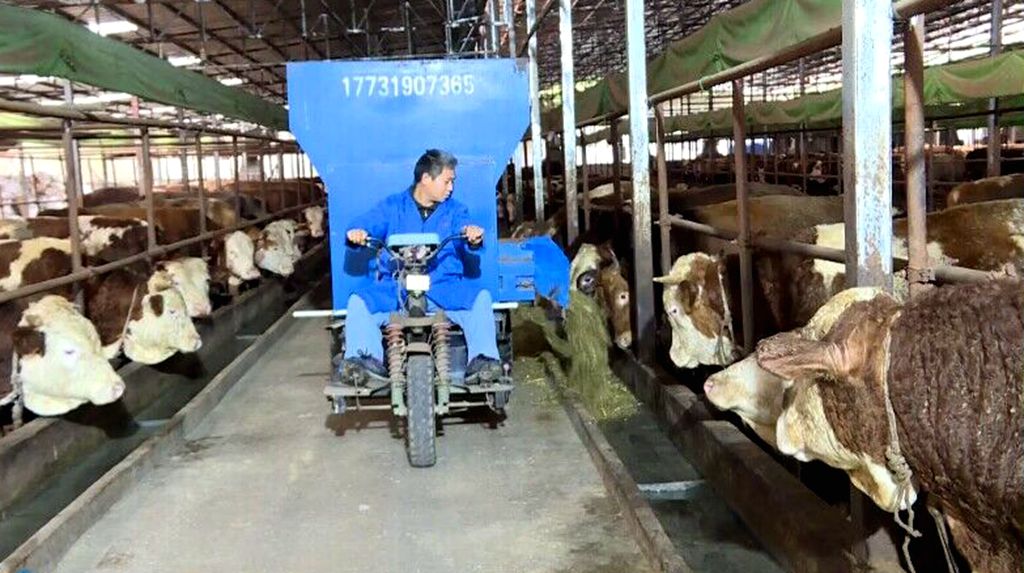

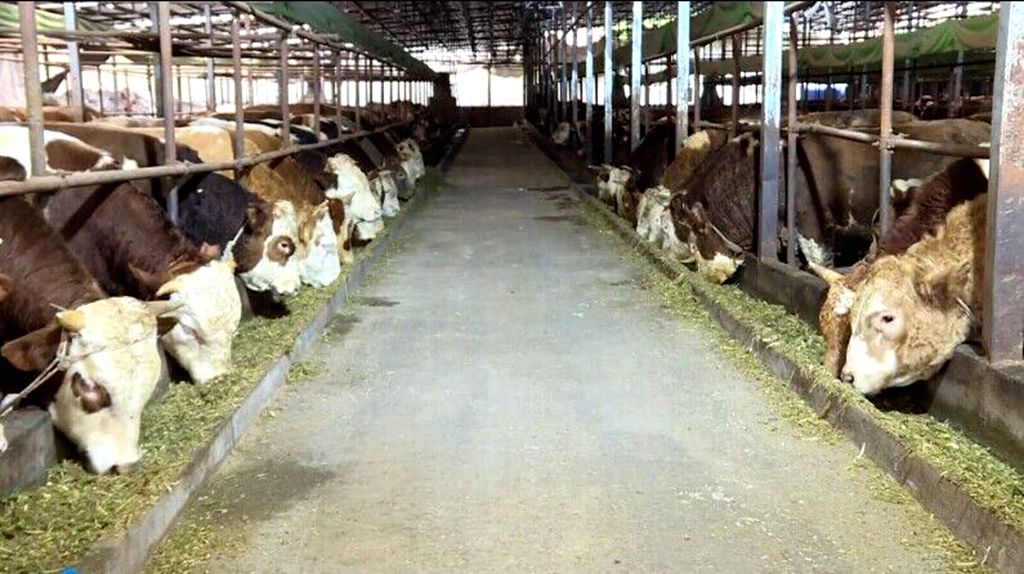

三河鎮黨家壩村肉牛養殖場存欄大小肉牛1070頭,目前是一家全縣規模最大的養殖場。每天一大早,飼養員便開著喂料車投喂飼料。隨后,業主余烈雙立即跟進,檢查飼料是否符合要求。

“你看,這是我們的牛吃的篁竹草套干谷草,里面加的苞谷面,這幾天里面還加了黃豆面,我們是純生態養殖。”業主余烈雙在三年前飼養肉牛的數量有150多頭。他看準市場行情,于2020年投資460多萬元新建一處計劃年出欄肉牛800頭以上的大型養殖場,面積達6400平方米。該養殖場于2021年底建成投入使用時,業主余烈雙遇到購買新品種肉牛“西門塔爾”資金短缺的難題,這時,浙川“東西部協作”項目為其養殖場注入資金120萬元。

余烈雙告訴記者:“這批牛都是東西部協作資金注入我們場內,我們今年4月份買的牛,現在基本上都是1100多斤,馬上準備出欄了,除去成本,一頭牛的利潤大概在4000塊錢左右。”

飼養良種肉牛回報率高,如何帶動更多的老百姓依靠養肉牛致富?三河鎮通過調研,探索出“業主+托養”的發展模式。即業主把能繁母牛交給有意愿的農戶喂養,業主按市場價格全部回收牛仔。

三河鎮副鎮長衛毅說:“根據東西部協作肉牛養殖項目的要求,我們把這個項目資金用在刀口上,走‘業主+農戶’的‘托養’模式(之路),像滾雪球一樣,全村乃至全鎮的肉牛養殖規模會逐漸擴大,農民群眾依靠肉牛產業走上致富路,加快鄉村振興的步伐。”

通過一年時間的努力,目前,三河鎮黨家壩村的托養戶達到10戶。作為今年首批托養戶之一的返鄉農民工茍春林,托養能繁母牛22頭,即將見到效益。

“我們這條牛從出生到現在已經有三個月了,與余烈雙合作的托養這個牛,馬上可以出欄,能賣到7000多塊錢。”茍春林高興地說。

有了“業主+托養”的新模式后,三河鎮黨家壩村產業結構得到調整,讓老百姓多了一條增收的路子。

黨家壩村黨總支部書記吳應勇表示:“我們村上的坡臺地無人耕種的撂荒地流轉給業主種牧草,走循環養殖之路。我們村及附近村老百姓所種的苞谷桿稻草,直接賣到養殖場來,增加老百姓的收入。”