科技與文化創新結合 成就世界最大木偶

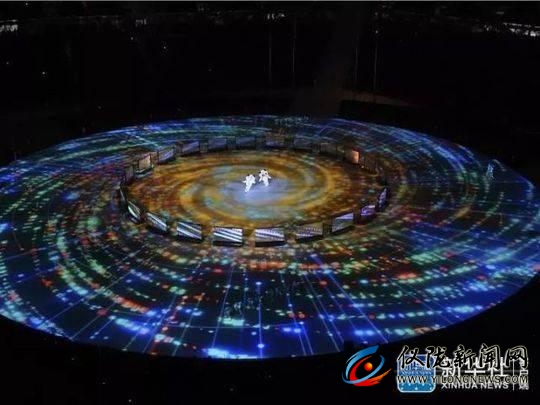

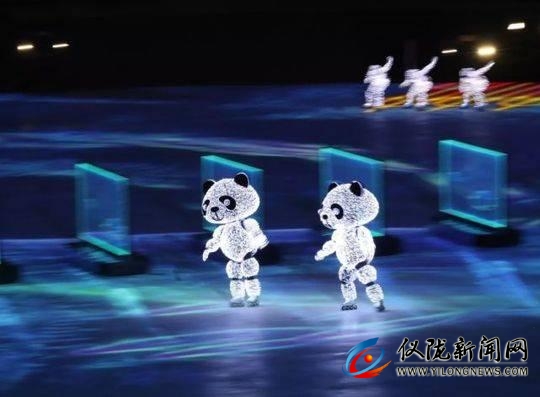

25日晚,平昌冬奧會閉幕式上,張藝謀總導演的“北京八分鐘”驚艷全球。兩名發光的“熊貓隊長”,成為這場大秀的主角。在冰屏上起舞,與智能機器人互動,在互聯網隧道中擔任熊貓特使,向全世界發出來自中國的邀請。看完表演,你一定不敢相信,這兩只熊貓,其實是四川(南充)大木偶劇院制作的木偶。高2.45米的兩只發光熊貓大木偶,是全世界迄今為止體積最大木偶,也是最具科技感的木偶。

發光熊貓木偶 來自四川南充

“這是300多年來,川北大木偶最響亮的一次發聲。”25日晚,四川省(南充)大木偶劇院院長唐國良觀看完表演后,告訴封面新聞-華西都市報記者,南充造“大熊貓”登上冬奧會舞臺,讓整個川北大木偶團隊興奮自豪。

據了解,川北大木偶是世界唯一的大木偶藝術,是南充市首批國家級非物質文化遺產項目,被譽為“世界罕見的木偶藝術,中國民間藝術的冠冕”,擁有300多年歷史。南充,是川北大木偶的故鄉。

此次在韓國平昌冬奧會上亮相的兩只熊貓,高2.45米,重20斤左右,是迄今為止全世界體積最大木偶。由四川省(南充)大木偶劇院耗時半年,數百次修改,創作而成。

5次“相親” 南充造熊貓大木偶亮相冬奧會

南充大木偶登上冬奧會舞臺,緣起大木偶《國色天香》表演,歷經前后五次“相親”。

“去年6月,南充舉辦的嘉陵江之春中國流行音樂節上,國色天香人偶進行演出吸引了臺下的評委張樹榮。”唐國良介紹,張樹榮當場拍下了大木偶的視頻。那個時候,他還不知道,張樹榮也是冬奧運會組委會項目負責人。 “在籌備冬奧會北京八分鐘表演過程中,張藝謀導演想采用木偶、熊貓等獨具中國特色的元素,但一直沒有找到滿意的團隊。”于是,張樹榮將《國色天香》的視頻發給了導演組。

紅娘牽線,大木偶開始“相親”。

“第一次是去年9月6日,張藝謀導演說希望能以大熊貓為主角進行一場大型表演。要求制作一個編制結構的木偶道具,高4米左右直徑2米左右,要輕便有型、通體發光、操控自如,具備強烈的科技感。”回到南充后,劇院創作室許學術主任牽頭開始制作,紙藤、竹條、鐵絲、鋼絲等材料都試了個遍,都不滿意。于是9月中旬,又前往北京,對木偶重量等方面進行探討。

返回南充后,創作組制作出第一只成型熊貓木偶,拍了視頻,帶給張藝謀導演,又對熊貓比例、形象、表情等進行探討。反復修改嘗試中,制作團隊找到了碳纖維材料,做成型后,裝車從南充運往北京。“張藝謀導演看了后,立即說這就是他要的感覺。”

最后一次“相親”,是10月,導演組團隊來南充,對熊貓木偶進行最終“面試”,進行破壞性摔打和零下低溫測試,看材料、電池、燈泡等性能。

5次“相親”,“南充造”熊貓大木偶,終于與“北京八分鐘”喜結良緣。

外偶內人 演員與木偶“人偶合一”

10月中旬,熊貓大木偶入駐“北京八分鐘”劇組。創作之初就選擇的外偶內人形式,又如何操作?演員和木偶之間如何協調,成為新的問題。

“演員要在木偶體內,滑輪滑進行操作表演。”唐國良說,外偶內人,本身就是川北大木偶的獨有技術,在此次熊貓木偶中體現得更淋漓盡致。在表演中,大熊貓不再憨萌,而是冰上起舞,輕盈多姿。

“這對演員和木偶都是考驗。”唐國良介紹,起初的設計重視的是熊貓形態和燈光,但彩排中,熊貓表演動增作多,需要解放關節部位,于是創作團隊又重新制作了6對新腿。“北京冬天氣溫都在零下,演員和木偶就在零下氣溫中,每天訓練10多個小時。”

2月6日,熊貓大木偶裝車運往韓國平昌。 2月11日,許學術等10人作為“技術擔當”也前往平昌。2月17日(正月初二),開始在韓國排練。“韓國的排練場地氣候惡劣,幾乎每天都是大雪紛飛、寒風凜冽。場地濕滑,操縱大熊貓木偶的演員多次摔倒,也對道具造成損傷。就需要不停修護和調整。”最后呈現的表演中,演員與木偶“人偶合一”,驚艷全球。

全球最大木偶

科技和文化的創新呈現

25日開幕式表演,驚艷全球的同時,也讓不少國人疑惑,這兩只熊貓,究竟是怎么做成的?

“一開始我們接到的任務就是制作帶有科技感的發光熊貓。”唐國良告訴記者,按照要求,制作出的大木偶要經受極寒、陣風等極端天氣考驗,承受堅硬冰面的撞擊,還要滿足現場表演的特殊要求。人造紙藤、天然白藤、竹篾條、鋁合金絲、PVC仿真藤條……制作團隊幾乎遍尋材料,反復對比測試,在無數次失敗后,最終確定用鋁合金管材和碳纖維條相結合,配合LED串燈珠進行制作。 唐國良解密,觀眾看到的熊貓“發亮”,是因為熊貓木偶內置數千個LED小燈,每一個粘貼在固定位置,密布的絲線細得像納鞋底的線。

“這也是川北大木偶300多年來制作技術的一次創新。”唐國良感嘆,當時40多人的專家團隊每天“批判式”提意見,才完成這次創作。而這兩只熊貓木偶,也成為全世界最大木偶。

“用科技成就創新展示傳統文化,這讓我們木偶人感覺熱血沸騰。”唐國良向記者透露,接下來,將組織專門隊伍,繼續冬奧會后續合作,也會不停嘗試,探索更多科技和傳統文化結合的創新。

封面新聞-華西都市報記者 謝杰